› 自然日記 › 自然観察で読み解くアンパル物語ーそしてアンパルの未来のために

› 自然日記 › 自然観察で読み解くアンパル物語ーそしてアンパルの未来のために2024年03月04日

自然観察で読み解くアンパル物語ーそしてアンパルの未来のために

研究者ではないただの自然観察家の私が、空中写真の分析と現地踏査による自然観察だけで、アンパルの生い立ち(と言っても、最近の数百年間に起こったこと)を読み解いていくお話をまとめてみました。

(今回の記事は2024年3月3日に行われた「アンパルの自然を守る会」の総会の前座噺をまとめたものです。)

①現在のアンパルの地形はどのように形成されたのか

名蔵湾

名蔵湾の奥に名蔵湾の河口を塞ぐように細長く砂が溜まってできた自然の防波堤があります。

私達が「アンパル島」と呼んでいるこの無人島は名蔵大橋と名蔵小橋で石垣島と繋がっている「砂嘴(さし)」という地形です。

アンパル

アンパルの砂嘴は名蔵湾奥に広がる広大な干潟上に沿岸流と波、そして河川の流れ込みのバランスで細長く砂が溜まったものですが、いったいいつ頃形成されたのでしょうか?

砂嘴と言えば国内では京都の「天橋立」や北海道道東の「野付半島」が有名です。

天橋立

野付半島

アンパルの砂嘴は内側にも外側にも干潟が広がっていますが、天橋立や野付半島は内側も外側もかなり深い海になっています。

アンパルの砂嘴はいったいいつ頃どのようにして形成されたものなのでしょうか?

アンパル三代の砂嘴

じつは、現在のアンパル島は三代目の砂嘴で、初代の砂嘴はみね屋南の三差路から浦田原排水路に架かるハイガー橋付近までしか伸びていなかったようで、形成されたのは数千年前(おそらく5000年ほど前)のことでしょう。

初代の砂嘴の陸側にはマングローブ林が広がり、外側は浅いサンゴ礁の入り江になっていたようです。初代砂嘴上の遺跡からは2000年前のシャコガイの殻が多数見つかっています。

その後、地盤が数十cm隆起して二代目の砂嘴の形成が始まったようですが、二代目の砂嘴は充分伸びる時間がなく、次の隆起が1900年ほど前に起こったようです。

そして、その後も小さな海面変動は何度も繰り返され、そのたびにアンパルの環境は変わっていったのでしょう。(海面変動の要因としては海水面の上昇と降下、地盤の沈降と隆起が考えられます。)

砂嘴上でのボーリング調査によると、今日見られる三代目の砂嘴は600年ほど前から350年ほどかかって南から北へと伸長していったようです。

250年前の明和津波の時にはすでに現在のような地形が完成していたのでしょう。

ただ、干潟の上に砂が溜まってできた砂嘴ですから、地形が変化しやすいこともまた事実です。大規模な砂の流失が起こったとしてもボーリング調査のデータではわからないこともあるようです。

アンパル島の砂嘴ができたことで内側の干潟にはヤエヤマヒルギ・オヒルギ・ヒルギダマシ・ヒルギモドキ・シマシラキといったマングローブの林ができました。

ここからが本日のテーマ「アンパル物語」の始まりです。

②アンパル島は分岐砂嘴だった!(ブラックウォーターの池が教えてくれたこと)

名蔵大橋南の海側にブラックウォーターの池がありました。

ブラックウォーターの池

1962年

2015年

この池は水深がおそらく2m近くあり表層は淡水ですが、底の方は海水でした。水は薄い紅茶のように茶色透明でした。(これは植物が分解されたとき最後に残るタンニンなどによるもので、このような水はブラックウォーターと呼ばれています。)この池にはイセゴイやミナミトビハゼ、オカガニなどが棲んでいましたが、おそらく2022年の長時間西寄りの風が吹いた台風の高波で打ち上げられた砂によって完全に埋まってしまいました。

2022年の台風の高波で上がった砂で跡形も無く完全に埋まってしまいました。残念

このブラックウォーターの池はいったいどのようにして形成されたのでしょうか?

手掛かりは、大橋南の砂嘴の内側にある、私達が「ミニアンパル」と呼んでいる場所です。

ミニアンパル 干潮時

大潮の満潮時には海水が入ってくる小さな入り江のような地形がミニアンパルです。

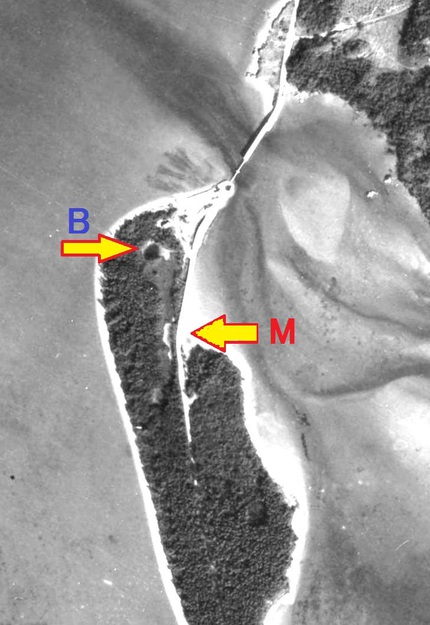

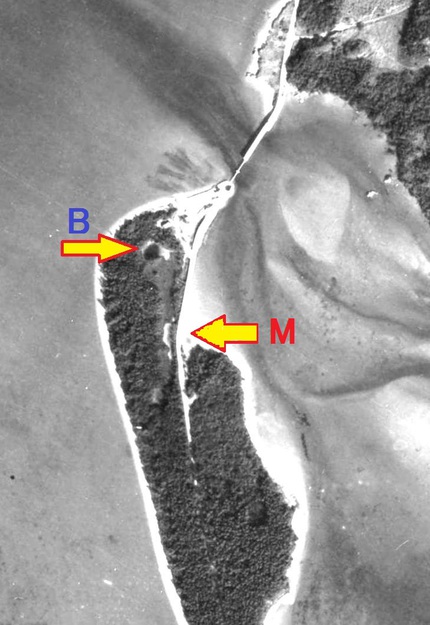

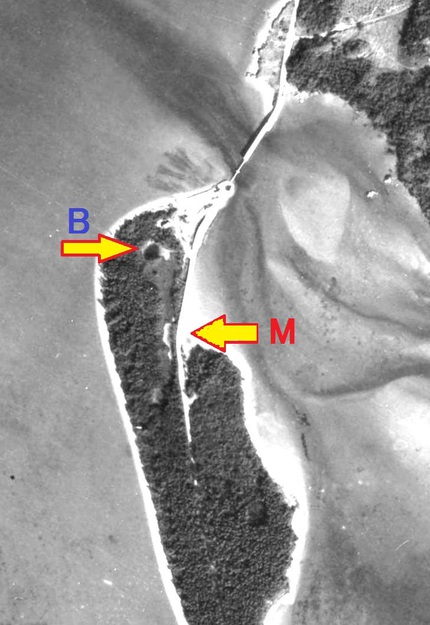

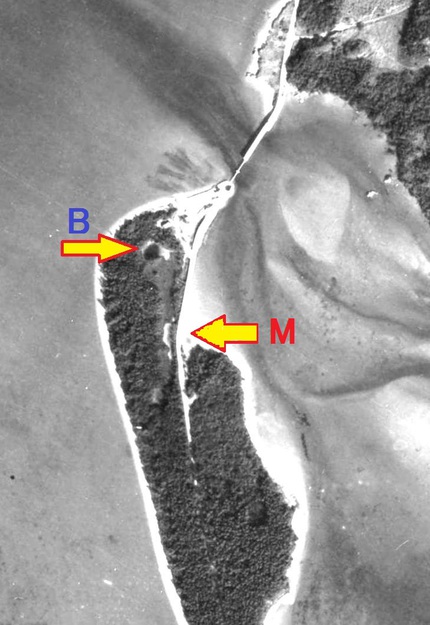

1962年の空中写真を見ると、かつてはミニアンパルからブラックウォーターの池まで細い入り江のような地形になっていたことが判ります。

B=ブラックウォーターの池 M=ミニアンパル

つまり、ブラックウォーターの池は分岐砂嘴の内側にできた細長い入り江の最奥部に取り残された海の痕跡であった訳です。

このような池は野付半島でもいくつも見られます。

野付半島 池

今は無きブラックウォーターの池の陸封された環境下でイセゴイやミナミトビハゼやオカガニなどがどのように繁殖していたのか?残念ながら今となっては知るすべはありません。

新旧の空中写真を見比べても近年砂嘴の砂が激減していることが判ります。干潟に砂が溜まっただけの地形ですから、最近の潮位の上昇傾向の影響で砂が動きやすくなっているのでしょう。

最近の高潮位傾向は海水温の上昇による海水の膨張と黒潮の暖水渦の接近によってもたらされるものと考えられます。

③名蔵小橋付近の地形も大きく変化していた

1973年に作られた現在の名蔵小橋の北岸内側に先代の名蔵小橋の名残が見えます。

現在の名蔵小橋を作るとき河道も付け替えられたようで、元の河口は100mほど北側に開いていました。今でも小橋北側の道路沿い海側には旧河道の痕跡が見られます。

小橋付近の地形の変化はヒトによる河道の付け替え工事によるものでしたが「自然は保守的」ですから、川は元の形に戻ろうとしているように見えます。

④名蔵川本流の蛇行によってできた中洲

名蔵川本流には中洲があります。本流が南側に蛇行を始めたため土砂が溜まってできた中洲は1962年の空中写真ですでに確認できる大きさになっていますが、1980年ごろまでほとんど木は生えておらずソナレシバとミルスベリヒユの草原で覆われていました。現在ではヤエヤマヒルギとオヒルギの林で覆われ、モクマオウやシマシラキも見られます。1977年と2002年の空中写真で比べてみてください。

この中洲だけを見ていると、干潟に砂が溜まって砂州ができると先ず、ソナレシバやミルスベリヒユの草原になり、やがてオヒルギやヤエヤマヒルギの胎生種子が定着してマングローブ林へと遷移が進むと考えられます。

⑤オヒルギ林内の謎の湿地草原とアンパルマングローブの後背湿地草原

アンパルのマングローブ干潟の中央部にはかつては潮通しの良い水路で分断された島状のマングローブ林がありました。

島の周辺部はヤエヤマヒルギ林で縁取られ、内部はオヒルギ林になっていましたが、そのオヒルギ林の中心部にはオキナワアナジャコのマウンドが集中して高さ1~1.5mもの小山がカヤツリグサ科のヒトモトススキやオオシンジュガヤからなる湿地草原で覆われていました。

マングローブ林内にもオキナワアナジャコのマウンドが至る所にあり林内をまっすぐ歩くことが困難なほどでした。

オキナワアナジャコが硫化物を含む泥を掘り上げてマウンドを作ると硫化物が酸化させて硫酸酸性土壌が形成されます。

硫酸酸性土壌ではマングローブは育たず、カヤツリグサ科のヒトモトススキとオオシンジュガヤの草原へと遷移が進み、湿地草原は徐々に拡大してやがて広大な後背湿地草原と融合するというのが当初予想されたマングローブ干潟の陸化のシナリオでした。

ところが、話はそう単純なものではなく、湿地草原は拡大と縮小を繰り返し、2000年代に入ると縮小のスピードが加速されてきたようです。

オヒルギ林内のヒトモトススキ草原

かつてはオキナワアナジャコのマウンド群の小山を覆うように生えていたが、今や水浸しの平坦な干潟で周囲のオヒルギに覆われつつあり縮小が続いている。

オヒルギ林内で消滅寸前のヒトモトススキ草原

⑥キーストーンスピーシズ「オキナワアナジャコ」の個体群崩壊

1990年代にはアンパルのマングローブ林内はオキナワアナジャコのマウンドがたくさんあり林床は凸凹でしたが、2000年代に入るとマウンドが全て無くなり林床は平坦に歩きやすくなっていました。

マウンドが無くなってすっかり平坦になってしまったオヒルギ林の林床はオヒルギの呼吸根(ニールート)で覆われています。

そんなオヒルギ林では所々に異常に飛び出している呼吸根が見られます。

これはかつてここにあったオキナワアナジャコのマウンドに埋もれていた呼吸根が洗い出されたものでしょう。

オキナワアナジャコの個体群崩壊とも言えるほどの個体数の激減が起こった結果、マウンドが消失したようです。

オキナワアナジャコは地中に深さ1.5mにも及ぶトンネル網を掘り巡らせ、トンネルの中に染み出してくる水に含まれる有機物を食べています。このため毎日水浸しのトンネルに潜って泥を掻き出しメンテナンスを行う結果大きなマウンドができるのです。

しかしながら、オキナワアナジャコはあまり長時間水に潜ることはできないので、マウンドの頂上の穴を泥で塞ぎ満潮時に避難するための空気溜まりを確保しています。

2000年代になると異常潮位が頻発したためオキナワアナジャコ個体群の崩壊が起こった結果、オキナワアナジャコのトンネルに依存して根腐れを免れていたマングローブが立ち枯れいわゆる「縞枯れ」が起こったと考えられます。

ここで「異常潮位は昔から起こっていたのになぜオキナワアナジャコの個体群崩壊は起こらなかったのか?」という新たな謎が生まれてきます。

これはおそらく、オキナワアナジャコのマウンドに寄生するカニの巣穴が増えすぎたことで、空気溜まりの空気が抜けてしまうという事故が起きやすくなったためだと考えられます。

オキナワアナジャコがいなくなると地下のトンネル網が埋まってしまい、トンネルに依存しすぎていたマングローブが根腐れを起こして枯死したと考えると説明しやすいのですが、ではなぜオキナワアナジャコのトンネルに依存しないと生きていけないようなマングローブが増えたのか?

⑦製糖工場の廃水による有機物と浦田原排水路からの土砂の流入

1961年に石垣島製糖の操業が始まると毎年製糖期には有機物を大量に含んだ温排水がアンパルに流れ込むようになりました。

1962年の空中写真ではモノクロながら干潟の泥が硫化物を含んで黒っぽくなっているように見えます。

1977年のカラーの空中写真ではその傾向は明らかです。

それでも1985年に浦田原排水路が開削されるまではアンパルのマングローブ林には特に大きな変化は見られません。水路部や開けた干潟は潮通しがよく胎生種子が定着しにくい環境であったためマングローブ林は面積を広げられなかったのでしょう。

浦田原湿原の水を抜き、深田を乾田にするために1985年に浦田原排水路が開削されると、それまで湿地草原が受け止めてくれていた土砂がアンパルの干潟に直接流れ込むことになり、状況は一変します。

製糖工場の廃水で富栄養化が進んでいた干潟に土砂が堆積して潮通しが悪くなりマングローブの若木が育ちやすい環境が一気に拡大したのです。

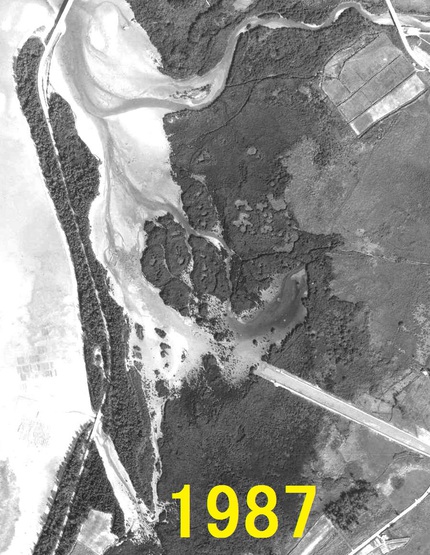

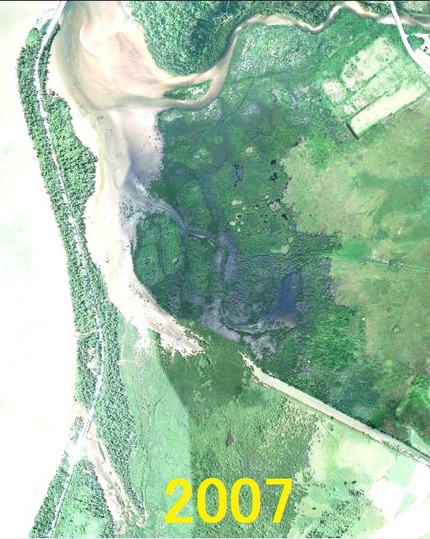

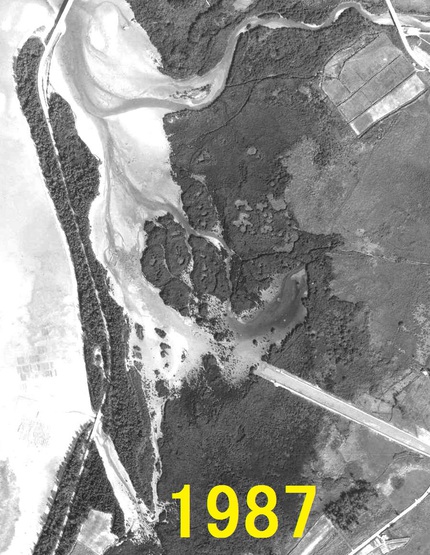

1987年の空中写真では排水路の河口や島状のマングローブ林の間の水路部にヤエヤマヒルギの若木が育っていることがわかります。

1995年には排水路の河口も水路部もほぼヤエヤマヒルギの若い林で塞がれてしまいました。

2002年にはアンパルのマングローブ林は面積が最大になり、一見とても健康そうに見えますが、林内ではオキナワアナジャコのマウンドが消滅するという不気味な変化が起こっていたのです。

そして、2006年の台風13号がきっかけで「マングローブの大量倒伏・枯死・裸地化」という大変動が始まったのです。

⑧アンパルにおけるマングローブの縞枯れ

2002年

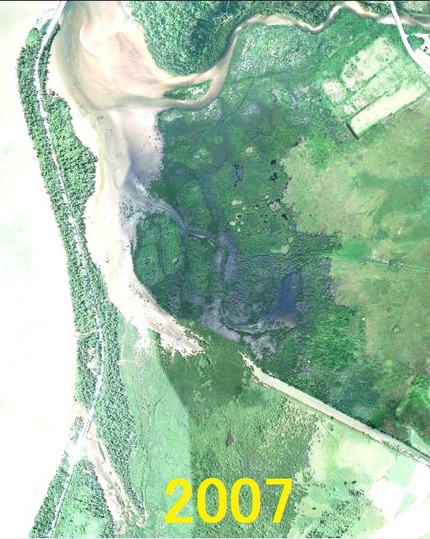

2007年

変化は劇的なものでした。

アナジャコトンネルの消失で根が弱っていたマングローブが強風でなぎ倒されたのでしょう。

倒木の分解はとても速く、

当初バリケードのように折り重なっていた枯れ木は十年足らずでほぼ消滅し、広大な裸地になったところもあります。

2006年の台風以後もヤエヤマヒルギの立ち枯れはしばらく続いていましたが、現在、枯れるべき木は全て枯れてしまったようで、立ち枯れは止まっているようです。

しかしながら、裸地化したマングローブ林の回復の程度は場所によって大きな差があります。

これは干潟のレベルのわずかな違いによる水の流れの差によるものだと思われます。

回復速い低い干潟

回復遅い高い干潟

では、縞枯れはアンパルのどこで起こったのか?

この図からも縞枯れの現場は、製糖工場からの廃水と浦田原排水路からの土砂の影響を受けるところに集中していることがわかります。

⑨アンパルの未来のために

来年は浦田原排水路開削から40年になります。アンパルにとっては文字通り「激動の40年」でした。

このまま放っておいて良い訳がありません。アンパルを救うために出来ること、しなければいけないこと、やってはいけないことについて考えてみましょう。

浦田原排水路が開削されるまでアンパルの変化はほとんど無かったと言えるほどわずかなものでした。

あの頃のアンパルの姿を取り戻す「アンパルの若返り」とも言うべき自然再生事業を行うべきだと考えます。

ただし、役所主導で自然再生事業を進めると、マングローブの伐採や干潟の浚渫までやりかねませんから要注意です。

20年かかってヤエヤマヒルギが暴走し、その後20年で立ち枯れ・倒伏・裸地化が起こったのだから、40年かけてゆっくり元に戻せばいいでしょう。

先ずは、製糖工場の廃水を適正に処理し、浦田原排水路を閉鎖して湿地草原を遊水地に戻すことです。

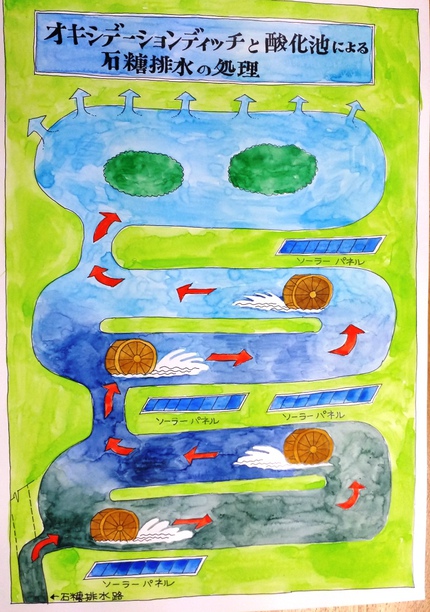

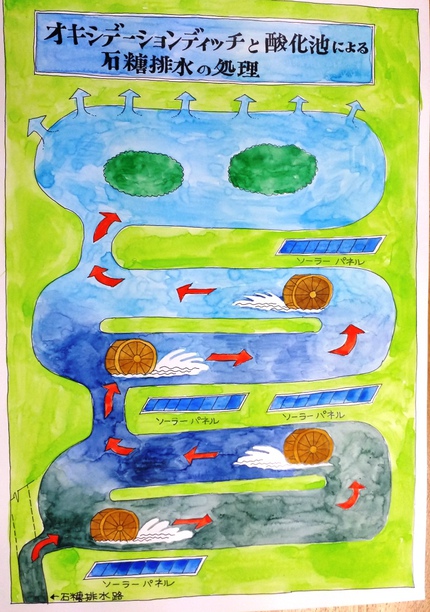

製糖工場の廃水は湿地草原に素掘りのオキシデイションディッチ(酸化溝)を掘って曝気水車を回してゆっくり浄化すればいいでしょう。

オキシデイションディッチという汚水処理システムはオランダで開発されたとても素朴で安上がりで解りやすい汚水処理法です。

川平の下水処理場のように鉄筋コンクリートで作ってコンピューター制御の機械を入れればいくらでも金をかけることができますが、素掘りのディッチの水面で曝気用の水車を回すだけで充分です。

大きな動物を飼っているつもりでこまめに曝気強度を調節してやれば処理能力はどんどん高くなっていくはずです。

浦田原排水路の水には赤土と化学肥料など農地廃水が含まれていますから湿地草原に素掘りの遊水池を掘って、湿地草原を本来の遊水地として活用するとよいでしょう。

アンパルの後背湿地草原は、すでに環境省がアンパルの自然を守るためにそのほぼ全域を買い上げ国有地化していますから、アンパルの自然再生事業に活用するべきでしょう。

斜線部は環境省によって国有地化された。

黄色は買収できなかった民有地。

以前、製糖工場排水路の北側の湿地草原に駐車場とトイレを作って木道を整備する計画案が環境省から提示されたことがありますが、あまりにも杜撰な計画でしたのでやめていただいたという経緯があります。

また以前、環境大臣が「環境省と防衛省の連携を密に」という発言をしたことがあって気になっています。

災害廃棄物の処理に関連した発言ではありましたが、アンパルの後背湿地草原が自衛隊のオスプレイの基地用地として提供されるようなことがありませんようにと願うばかりです。

(今回の記事は2024年3月3日に行われた「アンパルの自然を守る会」の総会の前座噺をまとめたものです。)

①現在のアンパルの地形はどのように形成されたのか

名蔵湾

名蔵湾の奥に名蔵湾の河口を塞ぐように細長く砂が溜まってできた自然の防波堤があります。

私達が「アンパル島」と呼んでいるこの無人島は名蔵大橋と名蔵小橋で石垣島と繋がっている「砂嘴(さし)」という地形です。

アンパル

アンパルの砂嘴は名蔵湾奥に広がる広大な干潟上に沿岸流と波、そして河川の流れ込みのバランスで細長く砂が溜まったものですが、いったいいつ頃形成されたのでしょうか?

砂嘴と言えば国内では京都の「天橋立」や北海道道東の「野付半島」が有名です。

天橋立

野付半島

アンパルの砂嘴は内側にも外側にも干潟が広がっていますが、天橋立や野付半島は内側も外側もかなり深い海になっています。

アンパルの砂嘴はいったいいつ頃どのようにして形成されたものなのでしょうか?

アンパル三代の砂嘴

じつは、現在のアンパル島は三代目の砂嘴で、初代の砂嘴はみね屋南の三差路から浦田原排水路に架かるハイガー橋付近までしか伸びていなかったようで、形成されたのは数千年前(おそらく5000年ほど前)のことでしょう。

初代の砂嘴の陸側にはマングローブ林が広がり、外側は浅いサンゴ礁の入り江になっていたようです。初代砂嘴上の遺跡からは2000年前のシャコガイの殻が多数見つかっています。

その後、地盤が数十cm隆起して二代目の砂嘴の形成が始まったようですが、二代目の砂嘴は充分伸びる時間がなく、次の隆起が1900年ほど前に起こったようです。

そして、その後も小さな海面変動は何度も繰り返され、そのたびにアンパルの環境は変わっていったのでしょう。(海面変動の要因としては海水面の上昇と降下、地盤の沈降と隆起が考えられます。)

砂嘴上でのボーリング調査によると、今日見られる三代目の砂嘴は600年ほど前から350年ほどかかって南から北へと伸長していったようです。

250年前の明和津波の時にはすでに現在のような地形が完成していたのでしょう。

ただ、干潟の上に砂が溜まってできた砂嘴ですから、地形が変化しやすいこともまた事実です。大規模な砂の流失が起こったとしてもボーリング調査のデータではわからないこともあるようです。

アンパル島の砂嘴ができたことで内側の干潟にはヤエヤマヒルギ・オヒルギ・ヒルギダマシ・ヒルギモドキ・シマシラキといったマングローブの林ができました。

ここからが本日のテーマ「アンパル物語」の始まりです。

②アンパル島は分岐砂嘴だった!(ブラックウォーターの池が教えてくれたこと)

名蔵大橋南の海側にブラックウォーターの池がありました。

ブラックウォーターの池

1962年

2015年

この池は水深がおそらく2m近くあり表層は淡水ですが、底の方は海水でした。水は薄い紅茶のように茶色透明でした。(これは植物が分解されたとき最後に残るタンニンなどによるもので、このような水はブラックウォーターと呼ばれています。)この池にはイセゴイやミナミトビハゼ、オカガニなどが棲んでいましたが、おそらく2022年の長時間西寄りの風が吹いた台風の高波で打ち上げられた砂によって完全に埋まってしまいました。

2022年の台風の高波で上がった砂で跡形も無く完全に埋まってしまいました。残念

このブラックウォーターの池はいったいどのようにして形成されたのでしょうか?

手掛かりは、大橋南の砂嘴の内側にある、私達が「ミニアンパル」と呼んでいる場所です。

ミニアンパル 干潮時

大潮の満潮時には海水が入ってくる小さな入り江のような地形がミニアンパルです。

1962年の空中写真を見ると、かつてはミニアンパルからブラックウォーターの池まで細い入り江のような地形になっていたことが判ります。

B=ブラックウォーターの池 M=ミニアンパル

つまり、ブラックウォーターの池は分岐砂嘴の内側にできた細長い入り江の最奥部に取り残された海の痕跡であった訳です。

このような池は野付半島でもいくつも見られます。

野付半島 池

今は無きブラックウォーターの池の陸封された環境下でイセゴイやミナミトビハゼやオカガニなどがどのように繁殖していたのか?残念ながら今となっては知るすべはありません。

新旧の空中写真を見比べても近年砂嘴の砂が激減していることが判ります。干潟に砂が溜まっただけの地形ですから、最近の潮位の上昇傾向の影響で砂が動きやすくなっているのでしょう。

最近の高潮位傾向は海水温の上昇による海水の膨張と黒潮の暖水渦の接近によってもたらされるものと考えられます。

③名蔵小橋付近の地形も大きく変化していた

1973年に作られた現在の名蔵小橋の北岸内側に先代の名蔵小橋の名残が見えます。

現在の名蔵小橋を作るとき河道も付け替えられたようで、元の河口は100mほど北側に開いていました。今でも小橋北側の道路沿い海側には旧河道の痕跡が見られます。

小橋付近の地形の変化はヒトによる河道の付け替え工事によるものでしたが「自然は保守的」ですから、川は元の形に戻ろうとしているように見えます。

④名蔵川本流の蛇行によってできた中洲

名蔵川本流には中洲があります。本流が南側に蛇行を始めたため土砂が溜まってできた中洲は1962年の空中写真ですでに確認できる大きさになっていますが、1980年ごろまでほとんど木は生えておらずソナレシバとミルスベリヒユの草原で覆われていました。現在ではヤエヤマヒルギとオヒルギの林で覆われ、モクマオウやシマシラキも見られます。1977年と2002年の空中写真で比べてみてください。

この中洲だけを見ていると、干潟に砂が溜まって砂州ができると先ず、ソナレシバやミルスベリヒユの草原になり、やがてオヒルギやヤエヤマヒルギの胎生種子が定着してマングローブ林へと遷移が進むと考えられます。

⑤オヒルギ林内の謎の湿地草原とアンパルマングローブの後背湿地草原

アンパルのマングローブ干潟の中央部にはかつては潮通しの良い水路で分断された島状のマングローブ林がありました。

島の周辺部はヤエヤマヒルギ林で縁取られ、内部はオヒルギ林になっていましたが、そのオヒルギ林の中心部にはオキナワアナジャコのマウンドが集中して高さ1~1.5mもの小山がカヤツリグサ科のヒトモトススキやオオシンジュガヤからなる湿地草原で覆われていました。

マングローブ林内にもオキナワアナジャコのマウンドが至る所にあり林内をまっすぐ歩くことが困難なほどでした。

オキナワアナジャコが硫化物を含む泥を掘り上げてマウンドを作ると硫化物が酸化させて硫酸酸性土壌が形成されます。

硫酸酸性土壌ではマングローブは育たず、カヤツリグサ科のヒトモトススキとオオシンジュガヤの草原へと遷移が進み、湿地草原は徐々に拡大してやがて広大な後背湿地草原と融合するというのが当初予想されたマングローブ干潟の陸化のシナリオでした。

ところが、話はそう単純なものではなく、湿地草原は拡大と縮小を繰り返し、2000年代に入ると縮小のスピードが加速されてきたようです。

オヒルギ林内のヒトモトススキ草原

かつてはオキナワアナジャコのマウンド群の小山を覆うように生えていたが、今や水浸しの平坦な干潟で周囲のオヒルギに覆われつつあり縮小が続いている。

オヒルギ林内で消滅寸前のヒトモトススキ草原

⑥キーストーンスピーシズ「オキナワアナジャコ」の個体群崩壊

1990年代にはアンパルのマングローブ林内はオキナワアナジャコのマウンドがたくさんあり林床は凸凹でしたが、2000年代に入るとマウンドが全て無くなり林床は平坦に歩きやすくなっていました。

マウンドが無くなってすっかり平坦になってしまったオヒルギ林の林床はオヒルギの呼吸根(ニールート)で覆われています。

そんなオヒルギ林では所々に異常に飛び出している呼吸根が見られます。

これはかつてここにあったオキナワアナジャコのマウンドに埋もれていた呼吸根が洗い出されたものでしょう。

オキナワアナジャコの個体群崩壊とも言えるほどの個体数の激減が起こった結果、マウンドが消失したようです。

オキナワアナジャコは地中に深さ1.5mにも及ぶトンネル網を掘り巡らせ、トンネルの中に染み出してくる水に含まれる有機物を食べています。このため毎日水浸しのトンネルに潜って泥を掻き出しメンテナンスを行う結果大きなマウンドができるのです。

しかしながら、オキナワアナジャコはあまり長時間水に潜ることはできないので、マウンドの頂上の穴を泥で塞ぎ満潮時に避難するための空気溜まりを確保しています。

2000年代になると異常潮位が頻発したためオキナワアナジャコ個体群の崩壊が起こった結果、オキナワアナジャコのトンネルに依存して根腐れを免れていたマングローブが立ち枯れいわゆる「縞枯れ」が起こったと考えられます。

ここで「異常潮位は昔から起こっていたのになぜオキナワアナジャコの個体群崩壊は起こらなかったのか?」という新たな謎が生まれてきます。

これはおそらく、オキナワアナジャコのマウンドに寄生するカニの巣穴が増えすぎたことで、空気溜まりの空気が抜けてしまうという事故が起きやすくなったためだと考えられます。

オキナワアナジャコがいなくなると地下のトンネル網が埋まってしまい、トンネルに依存しすぎていたマングローブが根腐れを起こして枯死したと考えると説明しやすいのですが、ではなぜオキナワアナジャコのトンネルに依存しないと生きていけないようなマングローブが増えたのか?

⑦製糖工場の廃水による有機物と浦田原排水路からの土砂の流入

1961年に石垣島製糖の操業が始まると毎年製糖期には有機物を大量に含んだ温排水がアンパルに流れ込むようになりました。

1962年の空中写真ではモノクロながら干潟の泥が硫化物を含んで黒っぽくなっているように見えます。

1977年のカラーの空中写真ではその傾向は明らかです。

それでも1985年に浦田原排水路が開削されるまではアンパルのマングローブ林には特に大きな変化は見られません。水路部や開けた干潟は潮通しがよく胎生種子が定着しにくい環境であったためマングローブ林は面積を広げられなかったのでしょう。

浦田原湿原の水を抜き、深田を乾田にするために1985年に浦田原排水路が開削されると、それまで湿地草原が受け止めてくれていた土砂がアンパルの干潟に直接流れ込むことになり、状況は一変します。

製糖工場の廃水で富栄養化が進んでいた干潟に土砂が堆積して潮通しが悪くなりマングローブの若木が育ちやすい環境が一気に拡大したのです。

1987年の空中写真では排水路の河口や島状のマングローブ林の間の水路部にヤエヤマヒルギの若木が育っていることがわかります。

1995年には排水路の河口も水路部もほぼヤエヤマヒルギの若い林で塞がれてしまいました。

2002年にはアンパルのマングローブ林は面積が最大になり、一見とても健康そうに見えますが、林内ではオキナワアナジャコのマウンドが消滅するという不気味な変化が起こっていたのです。

そして、2006年の台風13号がきっかけで「マングローブの大量倒伏・枯死・裸地化」という大変動が始まったのです。

⑧アンパルにおけるマングローブの縞枯れ

2002年

2007年

変化は劇的なものでした。

アナジャコトンネルの消失で根が弱っていたマングローブが強風でなぎ倒されたのでしょう。

倒木の分解はとても速く、

当初バリケードのように折り重なっていた枯れ木は十年足らずでほぼ消滅し、広大な裸地になったところもあります。

2006年の台風以後もヤエヤマヒルギの立ち枯れはしばらく続いていましたが、現在、枯れるべき木は全て枯れてしまったようで、立ち枯れは止まっているようです。

しかしながら、裸地化したマングローブ林の回復の程度は場所によって大きな差があります。

これは干潟のレベルのわずかな違いによる水の流れの差によるものだと思われます。

回復速い低い干潟

回復遅い高い干潟

では、縞枯れはアンパルのどこで起こったのか?

この図からも縞枯れの現場は、製糖工場からの廃水と浦田原排水路からの土砂の影響を受けるところに集中していることがわかります。

⑨アンパルの未来のために

来年は浦田原排水路開削から40年になります。アンパルにとっては文字通り「激動の40年」でした。

このまま放っておいて良い訳がありません。アンパルを救うために出来ること、しなければいけないこと、やってはいけないことについて考えてみましょう。

浦田原排水路が開削されるまでアンパルの変化はほとんど無かったと言えるほどわずかなものでした。

あの頃のアンパルの姿を取り戻す「アンパルの若返り」とも言うべき自然再生事業を行うべきだと考えます。

ただし、役所主導で自然再生事業を進めると、マングローブの伐採や干潟の浚渫までやりかねませんから要注意です。

20年かかってヤエヤマヒルギが暴走し、その後20年で立ち枯れ・倒伏・裸地化が起こったのだから、40年かけてゆっくり元に戻せばいいでしょう。

先ずは、製糖工場の廃水を適正に処理し、浦田原排水路を閉鎖して湿地草原を遊水地に戻すことです。

製糖工場の廃水は湿地草原に素掘りのオキシデイションディッチ(酸化溝)を掘って曝気水車を回してゆっくり浄化すればいいでしょう。

オキシデイションディッチという汚水処理システムはオランダで開発されたとても素朴で安上がりで解りやすい汚水処理法です。

川平の下水処理場のように鉄筋コンクリートで作ってコンピューター制御の機械を入れればいくらでも金をかけることができますが、素掘りのディッチの水面で曝気用の水車を回すだけで充分です。

大きな動物を飼っているつもりでこまめに曝気強度を調節してやれば処理能力はどんどん高くなっていくはずです。

浦田原排水路の水には赤土と化学肥料など農地廃水が含まれていますから湿地草原に素掘りの遊水池を掘って、湿地草原を本来の遊水地として活用するとよいでしょう。

アンパルの後背湿地草原は、すでに環境省がアンパルの自然を守るためにそのほぼ全域を買い上げ国有地化していますから、アンパルの自然再生事業に活用するべきでしょう。

斜線部は環境省によって国有地化された。

黄色は買収できなかった民有地。

以前、製糖工場排水路の北側の湿地草原に駐車場とトイレを作って木道を整備する計画案が環境省から提示されたことがありますが、あまりにも杜撰な計画でしたのでやめていただいたという経緯があります。

また以前、環境大臣が「環境省と防衛省の連携を密に」という発言をしたことがあって気になっています。

災害廃棄物の処理に関連した発言ではありましたが、アンパルの後背湿地草原が自衛隊のオスプレイの基地用地として提供されるようなことがありませんようにと願うばかりです。

Posted by 谷崎 樹生 (たにざき しげお) at 05:26│Comments(0)